Page 93 - 理化检验-化学分册2025年第三期

P. 93

张 庸,等:不同加热方式测定铝及铝合金中氢的差异性初步探讨

−1

3

品残留氢计算结果为0. 14 n · cm ·(100 g) ,与二 显著高于8号样品中二次氢测定值,可能是脉冲法

3

−1

次氢测试值0. 166 n · cm ·(100 g) 相符;该理论 相对高频法加热效率更高所致,仍需进一步验证;同

同时指出氢的扩散速率正比于初始浓度水平,二次分 时,7号样品的测试结果低于9号样品高频法与真空

析氢扩散速率显著降低,且一次分析过的样品经加 法的测试结果之和,尚无法给出合理解释,仍需更多

热及冷却过程会重新结晶,扩散通道变窄,两因素叠 牌号样品的验证。

加导致高频法二次分析结果明显偏低,8号样品中二 2. 2 本试验测试数据及分析

3

−1

次氢的理论计算结果约为0. 045 n · cm ·(100 g) , 试验采用脉冲法以及热脱附法进行初步验证分

−1

与实测结果 0. 03 n · cm ·(100 g) 吻合。上述理 析,测试样品包括标准物质以及AlSi样品,数据详

3

论可以解释1~5号样品二次加热仍旧有氢释放的现 见表2。其中,“*”表示样品为脉冲法测试后的球状

象。但值得注意的是,1~5号样品中二次氢测定值 样品。

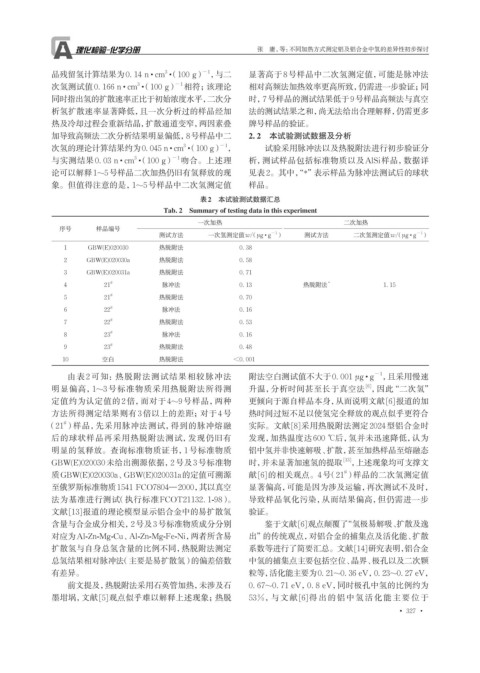

表2 本试验测试数据汇总

Tab. 2 Summary of testing data in this experiment

一次加热 二次加热

序号 样品编号

测试方法 一次氢测定值w/(μg·g −1 ) 测试方法 二次氢测定值w/(μg·g −1 )

1 GBW(E)020030 热脱附法 0. 38

2 GBW(E)020030a 热脱附法 0. 58

3 GBW(E)020031a 热脱附法 0. 71

# *

4 21 脉冲法 0. 13 热脱附法 1. 15

#

5 21 热脱附法 0. 70

#

6 22 脉冲法 0. 16

7 22 # 热脱附法 0. 53

8 23 # 脉冲法 0. 16

9 23 # 热脱附法 0. 48

10 空白 热脱附法 <0. 001

由表 2 可知:热脱附法测试结果相较脉冲法 附法空白测试值不大于0. 001 μg · g −1 ,且采用慢速

明显偏高,1~3 号标准物质采用热脱附法所得测 升温,分析时间甚至长于真空法 ,因此“二次氢”

[6]

定值约为认定值的 2 倍,而对于 4~9 号样品,两种 更倾向于源自样品本身,从而说明文献[6]报道的加

方法所得测定结果则有 3倍以上的差距;对于 4号 热时间过短不足以使氢完全释放的观点似乎更符合

#

(21 )样品,先采用脉冲法测试,得到的脉冲熔融 实际。文献[8]采用热脱附法测定2024型铝合金时

后的球状样品再采用热脱附法测试,发现仍旧有 发现,加热温度达600 ℃后,氢并未迅速降低,认为

明显的氢释放。查询标准物质证书,1号标准物质 铝中氢并非快速解吸、扩散,甚至加热样品至熔融态

GBW(E)020030未给出溯源依据,2号及3号标准物 时,并未显著加速氢的提取 [13] ,上述现象均可支撑文

质GBW(E)020030a、GBW(E)020031a的定值可溯源 献[6]的相关观点。4号(21 )样品的二次氢测定值

#

至俄罗斯标准物质1541 FCO7804—2000,其以真空 显著偏高,可能是因为涉及运输,再次测试不及时,

法为基准进行测试(执行标准FCOT21132. 1-98)。 导致样品氧化污染,从而结果偏高,但仍需进一步

文献[13]报道的理论模型显示铝合金中的易扩散氢 验证。

含量与合金成分相关,2号及3号标准物质成分分别 鉴于文献[6]观点颠覆了 “氢极易解吸、扩散及逸

对应为Al-Zn-Mg-Cu、Al-Zn-Mg-Fe-Ni,两者所含易 出”的传统观点,对铝合金的捕集点及活化能、扩散

扩散氢与自身总氢含量的比例不同,热脱附法测定 系数等进行了简要汇总。文献[14]研究表明, 铝合金

总氢结果相对脉冲法(主要是易扩散氢)的偏差倍数 中氢的捕集点主要包括空位、晶界、极孔以及二次颗

有差异。 粒等,活化能主要为0. 21~0. 36 eV,0. 23~0. 27 eV,

前文提及,热脱附法采用石英管加热,未涉及石 0. 67~0. 71 eV,0. 8 eV,同时极孔中氢的比例约为

墨坩埚,文献[5]观点似乎难以解释上述现象;热脱 53%,与文献[6]得出的铝中氢活化能主要位于

• 327 •